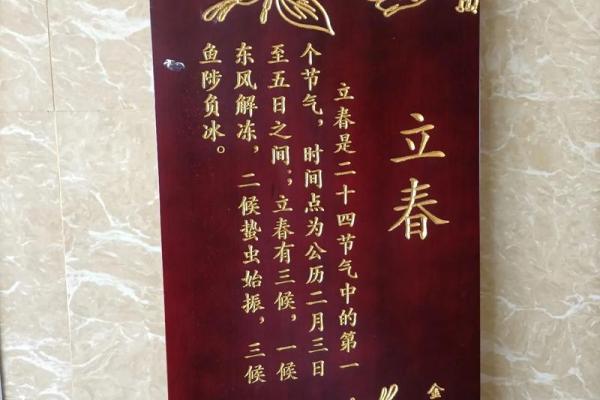

2022年的立春时间

2022年的立春,发生在公历2月4日,具体时间是凌晨4点50分36秒。这个时间点并非随意而定,而是基于太阳到达黄经315度的天文现象计算得出。立春作为二十四节气之首,标志着寒冬渐退,阳气初生。有趣的是,尽管立春通常在公历2月3日至5日之间波动,但农历日期却可能在腊月或正月交替出现。2022年的立春恰好落在农历正月初四,与春节假期“撞了个满怀”,让许多人感叹:“这个年过得真暖和!”

为何立春时间每年不同?

天文计算的“精准游戏”

- 太阳黄经的轨迹:立春时间的核心依据是地球绕太阳公转的位置,当太阳直射点移动到黄经315度时,即为立春。

- 闰年与平年的影响:地球公转周期约为365.25天,公历通过闰年补足时间差,导致立春日期在2月3日至5日间小幅波动。

- 协调世界时的校准:国际通用的时间标准与地方时区的差异,可能让立春的“瞬间”在不同地区显示为不同日期。

农历与公历的“错位感”

- 农历的月相依赖:农历以月亮圆缺为月份基准,而节气基于太阳运行,二者周期不重合,导致立春可能在腊月或正月出现。

- “双立春”与“无春年”:例如2023年农历会出现两个立春,而2024年则没有立春,这种差异常被民间赋予特殊寓意。

立春为何被称为“岁首”?

农耕文明的“时间密码”

- 农事的起点:古代农民将立春视为播种准备的开始,谚语“立春一年端,种地早盘算”至今流传。

- 天文与人文的交织:周朝以立春为新年开端,汉代后虽改正月为岁首,但民间仍保留“立春大过年”的习俗。

- 生肖更替的争议:部分民俗学者认为生肖应从立春起算,而非春节,这一观点至今引发网友热议。

2022年立春的特殊性

当立春遇上冬奥会

- 气候的“神助攻”:2022年北京冬奥会于2月4日开幕,与立春同日,温暖的天气为赛事创造了良好条件。

- 文化符号的叠加:开幕式倒计时以二十四节气为创意,立春元素的呈现让全球观众直观感受中华文化。

- 气象记录的巧合:多地气象数据显示,当年立春前后气温较常年偏高2-3℃,仿佛自然为庆典“开了暖气”。

立春的气候密码

气温的“仰卧起坐”模式

立春时节的气温变化堪称“戏精附体”。北方可能上演“十日寒”的反复剧情,而岭南地区已迫不及待换上短袖。气象部门数据显示,2022年立春后全国平均气温较常年偏高,但东北地区仍遭遇了零下20℃的“冷酷考验”。这种温差让网友调侃:“你在南方露着腰,我在北方裹貂袍。”

物候的“三重奏”

东风解冻的物理课

- 冰冻河面的开裂声:民间称为“鱼陟负冰”,薄冰下隐约可见游动的鱼群。

- 土壤的苏醒:表层冻土开始消融,蚯蚓如地下工作者般缓慢蠕动。

- 候鸟的先遣队:在长江流域,灰鹤、大雁的迁徙编队比往年提前了5-7天。

农谚里的生存智慧

老祖宗的“天气预报”

- “立春晴,一春晴”:2022年多地应验此谚,但华北地区却遭遇沙尘暴,显示传统经验需与现代科学结合。

- “打春冻人不冻水”:尽管阳光和煦,昼夜温差仍达10℃以上,印证了“春捂秋冻”的养生智慧。

- “立春热过劲,转冷不用问”:广东地区立春后异常高温,果然在惊蛰前后迎来倒春寒。

现代生活的节气响应

从空调指数到花粉预警

- 家电品牌推出“立春模式”,空调自动调节湿度应对“假春天”。

- 医院呼吸科门诊量上升20%,柳絮过敏人群开始囤积口罩。

- 生鲜平台数据显示,荠菜、香椿等春菜搜索量暴涨300%,都市人用味蕾追赶春天。

立春习俗的古今交响

鞭春牛:从泥土到表情包

这项古老仪式在2022年焕发新颜:

- 浙江衢州用3D打印技术制作“机械春牛”,扫码可领虚拟种子。

- 山西农村仍保留手塑土牛传统,牛肚中五谷被视作吉祥物。

- 网友自制“电子春牛”表情包,配文“摸鱼不如摸春牛”风靡职场群。

咬春:餐桌上的春天经济学

2022年的春饼食材清单折射出社会变迁:

- 老字号春饼店推出低卡版本,羽衣甘蓝代替大葱成为新宠。

- 电商平台数据显示,有机萝卜销量同比增长150%,但“心里美”萝卜因颜值掉队。

- Z世代发明“盲盒春卷”,包入跳跳糖和辣条的创新组合引发两极评价。

戴春胜:非遗工艺的破圈之路

传统丝绸春胜与现代时尚的碰撞:

- 苏州缂丝艺人联名汉服品牌,将二十四节气纹样融入发饰设计。

- 河南博物馆推出“青铜纹样口罩贴”,让防疫装备变身潮流单品。

- 小学生用3D打印技术制作塑料春胜,在科技课上复原文物造型。

躲春:玄学还是心理学?

面对“犯太岁”的说法,当代青年开发出新型应对策略:

- 星座博主推出“立春能量冥想音频”,播放量破百万。

- 程序员在GitHub开源“躲春时间计算器”,可自定义生辰八字。

- 一线城市出现“立春限定自习室”,提供隔音舱和能量水晶服务。

立春与生肖的迷雾剧场

生肖交接的“罗生门”

2022年立春恰逢农历正月初四,引发生肖更替的争议:

- 命理学家坚持“立春换属相”,称凌晨4点50分后出生者属虎。

- 民俗协会强调“春节为界”,认为正月初一至除夕为虎年范畴。

- 医院产房出现家长要求精准剖腹产时间,护士站贴出“生肖以户口本为准”的温馨提醒。

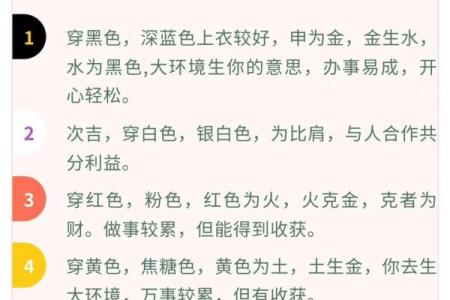

虎年运势的“科学打开方式”

占星学与大数据的有趣结合:

- 社交平台情感报告显示,属虎者2022年分手率降低18%,但职场跳槽率上升。

- 经济学家调侃:“本命年穿红”拉动红色内衣销量,或成GDP隐形推手。

- 宠物店称虎纹猫狗领养量激增,但三分之二客户半年后因拆家问题退货。

节气与星座的“神仙联动”

占星博主开发的跨界解读:

- 水瓶座立春宜“断舍离”,推荐整理手机相册释放内存。

- 摩羯座需注意“土星逆行”,建议重要会议避开下午茶时间。

- 双鱼座幸运物是“带根芹菜”,被吐槽“不如直接涮火锅”。

年轻一代的“反套路操作”

对传统禁忌的创造性叛逆:

- 推出“太岁保险”,声称理赔范围包括水逆和星座冲突。

- 在二手平台转卖“本命年红绳”,附赠前任恋爱运势分析。

- 开发“电子春牛”NFT,交易记录显示最高成交价达1.2ETH。

当节气遇见现代性

天气预报的“降维打击”

科技如何重新定义节气价值:

- 气象卫星实现15分钟级数据更新,古人“看云识天气”的技能濒临失传。

- 农业物联网系统自动调节大棚温湿度,老农感叹:“手机种菜比黄历靠谱。”

- 海外留学生开发节气壁纸APP,根据定位推送当地物候摄影作品。

气候变化的“节气修订论”

学术界的热门争议话题:

- 研究显示,近30年立春期间全国平均气温上升1.5℃,物候期提前5-8天。

- 有学者建议调整节气时间计算公式,遭非遗保护组织强烈反对。

- 云南咖啡种植户发现,霜降前后采收的咖啡豆酸度更佳,意外创造新风味标准。

都市人的“节气疗愈法”

快节奏生活中的文化自救:

- 上海白领在写字楼顶建造“节气花园”,种植对应时令草药。

- 音频平台推出“白噪音系列”,立春特辑包含冰裂声与伯劳鸟鸣叫。

- 剧本杀作者开发“二十四节气谜案”,其中立春篇的凶器是融化的冰锥。

重新发现时间的颗粒度

在原子钟精确到纳秒的时代,为何我们仍需要节气?

- 外卖平台的“时令菜单”功能,让打工人吃得像《红楼梦》里的贾母。

- 家长通过节气故事教孩子观察自然,弥补“自然缺失症”。

- 程序员在代码注释里标记节气,自称“给二进制注入农耕文明的诗意”。

站在2023年回望,2022年的立春早已不是简单的天文事件。它是农耕文明的活化石,是当代生活的多棱镜,更是每个普通人感知时间质感的独特刻度。当我们在空调房里刷着立春的养生帖,在手机日历提醒下咬下第一口春饼,这份古今交织的仪式感,或许正是对抗时间焦虑的最佳解药。

![2月日子有黄道吉日吗-[黄道吉日]](/uploads/20250611/thumb_500_300_684935df3a7c7.jpg)

![6月份的黄道吉日-[黄道吉日]](/uploads/20250611/thumb_500_300_68492a273f05f.jpg)